Какие бывают образовательные мероприятия в детском саду

окт, 29 2025

окт, 29 2025

В детском саду образовательные мероприятия - это не просто развлечения. Это продуманные моменты, где дети учатся думать, чувствовать, взаимодействовать и понимать мир. Не все знают, что за каждым праздником, экскурсией или тематическим днем стоит четкая цель: развить речь, социальные навыки, эмоциональный интеллект или познавательный интерес. В отличие от просто веселых мероприятий, образовательные события в дошкольном учреждении строятся на принципах, которые утверждены в ФГОС ДО. Они не просто «проходят», они оставляют след.

Тематические занятия - основа обучения через опыт

Самый распространенный тип образовательного мероприятия - тематическое занятие. Это не урок в классическом смысле. Это игра с целью. Например, дети идут в «лес» (уголок природы в группе), находят игрушечных зверей, разговаривают с ними, узнают, что едят белки зимой. Такое занятие развивает наблюдательность, словарный запас и логику. Важно, что ребенок не слушает воспитателя, а сам делает выводы. В одном таком занятии может быть задействовано несколько направлений: познавательное (что едят животные), речевое (описание зверей), трудовое (уход за живыми существами в уголке природы).

Тематические занятия бывают ежедневными и разовыми. Ежедневные - это утренние беседы, когда обсуждают погоду, одежду, события в группе. Разовые - это, например, «День космонавтики» с моделированием ракет из коробок, рисованием планет и прослушиванием аудиозаписей с космодрома. Главное - чтобы ребенок не просто смотрел, а действовал.

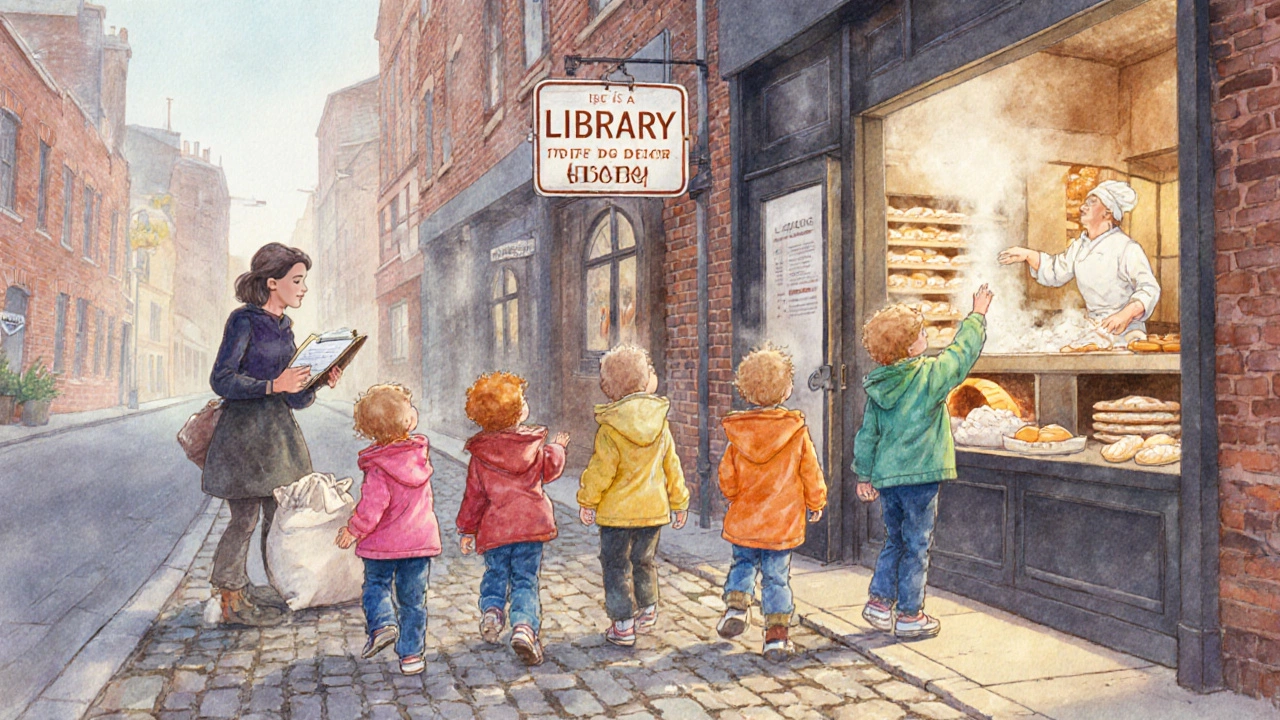

Экскурсии - когда мир становится реальным

Экскурсии - это выход за пределы детского сада. Это не прогулка, а целенаправленное исследование. В Калуге, например, многие сады ходят на местную пекарню, в библиотеку или на ферму. Ребенок не просто видит хлеб - он слышит, как работает тестомесильная машина, трогает муку, узнает, что из нее делают. В библиотеке он получает первую карту читателя, видит, как книги хранятся, как их выдают. Такие поездки учат не только новым фактам, но и социальным нормам: как вести себя в общественном месте, как задавать вопросы, как ждать своей очереди.

Экскурсии бывают: локальные (на улицу, в соседний двор), городские (музеи, парки, магазины) и природные (лес, река, парк). Чем чаще дети выходят за стены сада, тем лучше они понимают, что мир - это не только игрушки и еда, а живая система, в которой есть правила, люди, технологии и природа.

Праздники с образовательной нагрузкой

Новогодний утренник - это не только костюмы и подарки. Если его правильно спланировать, он становится мощным инструментом воспитания. Например, на празднике «День доброты» дети не просто поют песни, а вместе с воспитателем готовят открытки для ветеранов, учатся говорить добрые слова, обсуждают, что значит быть внимательным к другому. Такой праздник учит эмпатии, а не просто развлекает.

Праздники, которые несут образовательную цель, всегда имеют три элемента: подготовка, сам праздник, и последующее обсуждение. Без обсуждения - это просто шум. С обсуждением - это опыт. Например, после Дня матери дети рисуют, что они сделали для мамы, рассказывают, почему это важно. Это не просто рисование - это работа над ценностями.

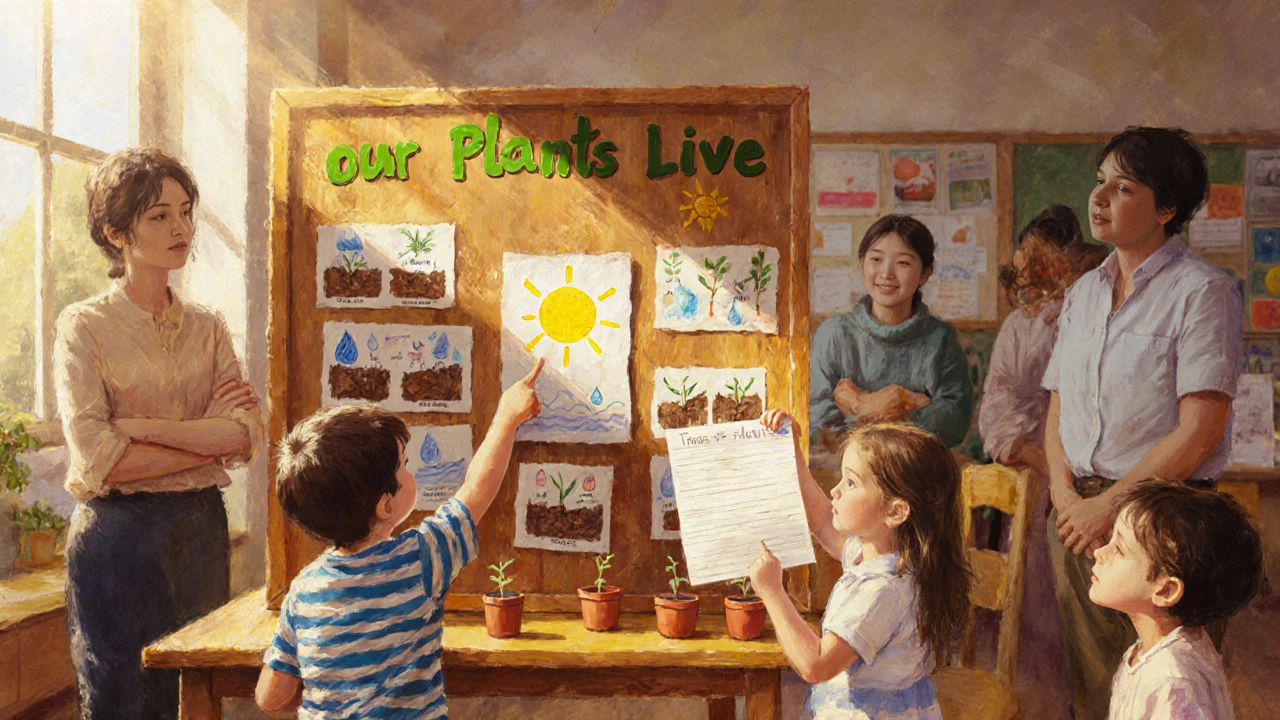

Проектная деятельность - когда дети учатся решать задачи

Проекты - это долгосрочные образовательные мероприятия. Они могут длиться от двух недель до месяца. Например, группа решает: «Как сделать наш уголок природы лучше?» Дети наблюдают за растениями, замечают, что одни засыхают, другие - растут. Они спрашивают у воспитателя, почему так происходит. Потом вместе с родителями приносят лупы, тетради для записей, рисуют схемы. В конце - выставка «Наши растения живут». Здесь дети учатся ставить вопросы, искать ответы, работать в команде, презентовать результат.

Проекты бывают: индивидуальные (один ребенок исследует, как растет боб), групповые (вся группа собирает мусор в парке и делает плакат «Не мусори!») и межгрупповые (две группы вместе создают книгу о погоде). Главное - ребенок не получает готовое знание, а создает его сам.

Игровые ситуации и ролевые игры

Ролевые игры - это не просто «домик» или «магазин». Это сложные сценарии, в которых дети учатся принимать решения. Например, в игре «Пожарная станция» дети распределяют роли: кто вызывает пожарных, кто помогает спасти куклу, кто говорит по рации. В процессе они учатся говорить четко, слушать других, действовать по плану. Это тренировка социального интеллекта.

Игровые ситуации можно организовать и в рамках других мероприятий. Например, на тему «День безопасности» дети играют, как вести себя при незнакомце, как звонить по телефону, когда потерялся. Такие игры не страшны - они дают уверенность. Ребенок, который несколько раз «проиграл» ситуацию в игре, не испугается, когда она случится в реальности.

Мастер-классы и встречи с гостями

Приглашение специалистов - мощный способ расширить горизонты. Это может быть библиотекарь, который показывает, как устроен каталог, или повар из столовой, который рассказывает, как делают суп. В Калуге некоторые сады приглашают ветеринаров, чтобы дети увидели, как лечат животных. Это не просто «пришел человек и рассказал». Это диалог. Ребенок задает вопросы, трогает инструменты, пробует на ощупь. Такие встречи создают доверие к взрослым, которые знают что-то новое.

Мастер-классы - это когда гость не рассказывает, а показывает, как делать. Например, художник учит рисовать кистью, музыкант показывает, как звучит скрипка, бабушка рассказывает, как вязать шарф. Здесь важен тактильный опыт. Дети запоминают не слова, а ощущения: как шелестит бумага, как пахнет краска, как звенит колокольчик.

Что не считается образовательным мероприятием

Не все, что происходит в саду, - это образовательное мероприятие. Если ребенок просто сидит и смотрит, как кто-то что-то делает - это не обучение. Если нет взаимодействия, вопросов, выбора, обсуждения - это развлечение. Например, просмотр мультфильма без обсуждения - не образовательное мероприятие. А просмотр мультфильма, после которого дети говорят: «Почему мальчик не поделился игрушкой?», «Что бы ты сделал на его месте?» - это уже работа над моралью.

Также не считаются образовательными мероприятиями: массовые шоу без участия детей, конкурсы «кто лучше споет», или просто танцы под музыку без цели. Цель - ключевое слово. Без нее даже красивый праздник не дает развития.

Как понять, что мероприятие сработало

Не нужно ждать, что ребенок скажет: «Я теперь знаю, как растут грибы». Эффект проявляется в поведении. Если после экскурсии в библиотеку ребенок сам берет книгу и просит прочитать - это успех. Если после тематического занятия про птиц он замечает, когда в окно прилетела синица, и говорит: «Это та, что ест семечки!» - это результат. Образовательное мероприятие работает, когда оно становится частью жизни ребенка, а не просто событием в календаре.

Воспитатели фиксируют такие моменты в портфолио. Это не оценки, а записи: «Владик заметил, что у кошки шерсть меняется весной. Спросил, почему. Мы посмотрели книгу». Такие записи - настоящий показатель, что обучение произошло.

Совет для родителей

Если вы спрашиваете ребенка: «Что ты сегодня делал в саду?» и получаете ответ «Ничего» - возможно, мероприятие было неинтересным. Но если он говорит: «Мы делали кормушку для птиц, и я выбрал, какую ленту повесить!» - значит, он участвовал. Задавайте открытые вопросы: «Что тебя удивило?», «Что ты бы хотел повторить?», «Кто тебе помог?» - и вы услышите не только про праздник, но и про то, как он учился.

Какие образовательные мероприятия подходят для детей 3-4 лет?

Для детей 3-4 лет лучше всего подходят короткие, яркие и сенсорные мероприятия: ролевые игры («магазин», «больница»), простые экскурсии (в парк, к дереву), тематические занятия с использованием игрушек и реальных предметов (например, «Весна пришла» с листочками, цветами, звуками птиц). Важно, чтобы каждый ребенок мог трогать, пробовать, двигаться. Обсуждение должно быть простым: «Что ты увидел?», «Какой цвет?».

Можно ли заменить экскурсию видео или презентацией?

Нет, нельзя. Видео - это наблюдение. Экскурсия - это опыт. Ребенок должен чувствовать запахи, слышать звуки, трогать поверхности, двигаться в пространстве. Когда он идет по тропинке, слышит шелест листьев, видит, как муравей перетаскивает крошку - это формирует реальное понимание мира. Видео может дополнять, но не заменять. Исследования показывают, что дети лучше запоминают то, что пережили физически, а не то, что увидели на экране.

Сколько раз в месяц должны проводиться образовательные мероприятия?

Оптимально - 3-5 раз в месяц, включая ежедневные тематические беседы. Не нужно устраивать «марафоны». Лучше один качественный проект, чем три поверхностных праздника. Важно не количество, а глубина. Если в течение месяца дети трижды работали над одной темой - например, «Вода» - с наблюдениями, экспериментами и рисунками - это гораздо эффективнее, чем пять разных мероприятий без связи между собой.

Какие мероприятия помогают развивать речь?

Наиболее эффективны те, где дети говорят сами - не отвечают на вопросы, а рассказывают, спорят, описывают. Это ролевые игры, проекты, обсуждения после экскурсий, рассказы по картинкам, инсценировки сказок. Например, когда ребенок объясняет, почему он выбрал именно эту игрушку для «больницы», он использует сложные предложения, связки, эмоциональные слова. Это и есть развитие речи - не заучивание, а использование.

Что делать, если ребенок не хочет участвовать?

Не заставляйте. Сначала дайте ему понаблюдать. Может, он просто не готов. Некоторые дети вступают в игру через 10-15 минут после начала. Иногда помогает предложить ему роль помощника - например, держать кисточку, передавать краски. Главное - не навязывать участие, а создавать условия, где он сам захочет включиться. Если ребенок всегда избегает - поговорите с воспитателем. Возможно, мероприятие слишком сложное или не соответствует его интересам.